2021年

Ensemble Humoreske コンサートシリーズ~弦楽三重奏で辿る「美」の変容~

【チラシ裏面より】

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロによる三重奏。

“完璧な形態”といわれる弦楽四重奏に比して、影の薄い存在かもしれません。しかし、否だからこそ、ここには大きな可能性が秘められているように思えます。

バッハ(1685-1750)作曲、ピアノのための《シンフォニア》では、三声部が独立性を保ちながら渾然一体となり、神々しい響きが生み出されます。音域の異なる三つの弦楽器に置き換えたとき、その計算し尽された対位法は、どのような光景を私たちに見せてくれるでしょうか。レーガー(1873-1916)は、近代への移行期においてなお、古典を称揚し続けた作曲家です。しかしその音楽からは、新時代の確かな足音も聴こえます。半音進行による絡み合い、うねり、不協和音。混沌とした音の渦から立ち上がる澄んだ和声。動と静のエネルギーの対比にご期待ください。音楽史上に巨大な柱を打ち立てたベートーヴェン(1870-1927)もまた、過去からの学びを礎に、無二の芸術世界を確立してゆきました。初期に書かれた弦楽三重奏曲は、古典的で均整の取れた書法の中に、若き創意と瑞々しい生命力が宿ります。

時とともに変容を繰り返してきた人々の美意識。三声の対話と戯れによって描き出されるそれぞれの“音楽美”を、皆さまとご一緒に体感できましたら幸いです。

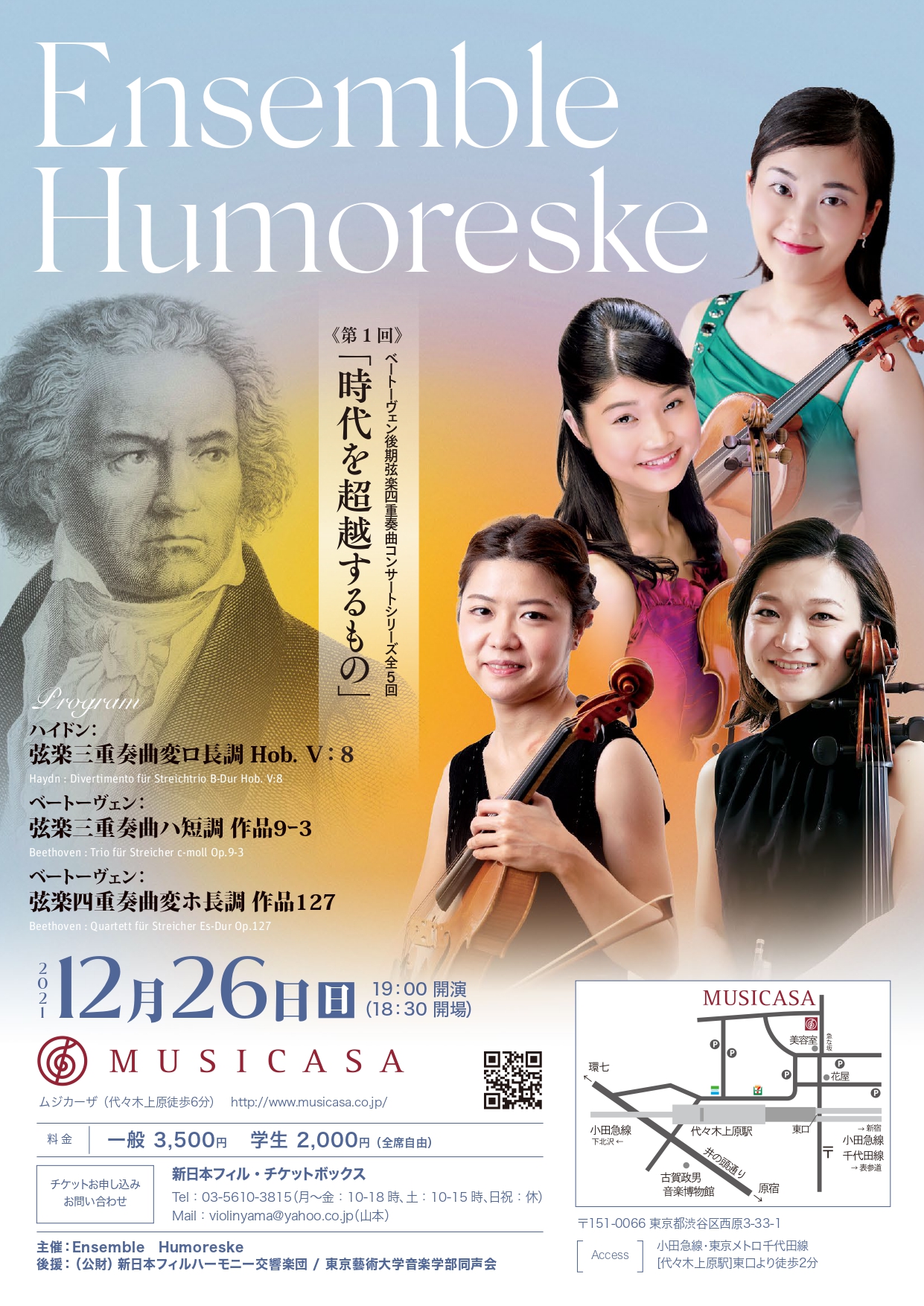

ベートーヴェン 後期弦楽四重奏曲

コンサートシリーズ

第1回「時代を超越するもの」

【チラシ裏面より】

初回メインとなる作品127は、第九交響曲などの大規模作を経て十数年ぶりに完成された弦楽四重奏曲で、いわば同ジャンルへの復帰作です。変ホ長調の威厳ある和音。隅々にまで配される主題モティーフ。対位法的書法と変奏。詩的でロマン的な幻想世界へと通じる道を、若き時代の意欲作《弦楽三重奏曲ハ短調》作品9-3と、J.ハイドン(1732-1809)唯一の同編成作品から辿ってみたいと思います。

「自由と進歩」をモットーに掲げ、古いものへの回帰を通して楽壇に新風をもたらしていった後期ベートーヴェン。その音楽は時を超え、私たちの進むべき未来を指し示してくれるにちがいありません。継続的なアプローチによってそれらの在り方を再考し、現代における「新しい聴き方」を皆様とご一緒に探究していけたらと願っております。

2022年

TAMA音楽フォーラム

日時:9月3日(土)15時開演

場所:スタジオ・コンチェルティーノ(町田市)

講師:土田英三郎(音楽学)

演奏:アンサンブル・フモレスケ

曲目:ベートーヴェン:弦楽四重奏曲Op.18-5 イ長調

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲Op.127 変ホ長調

ベートーヴェン 後期弦楽四重奏曲

コンサートシリーズ

第2回「神性への聖なる感謝の調べ」

【チラシ裏面より】

シリーズ第二回は、作品132へと歩みを進めます。1825年、1か月ほど続いた深刻な病を克服したのち書き上げられたこの作品には、音楽家としての痛切な使命感と飽くなき欲求が示されます。「病癒えた者の神への聖なる感謝の歌」に、同時代の音楽家たちはどれほど慄き、触発されたことでしょう。18歳の多感な⻘年メンデルスゾーン(1809-1847)が描き出すロマン的詩情は、19世紀初頭、移り行く時代の音楽シーンへと私たちを誘ってくれるに違いありません。ヴィオラとチェロによる二重奏曲の温かくも新鮮なハーモニーと併せてお楽しみください。過去の偉大な芸術作品と対峙し、「自由と進歩」を具現化すべく無二の語法を編み出し続けていったベートーヴェン。継続的なアプローチによってそれらの在り方を再考し、現代における新しい聴き方を皆様とご一緒に探求していけたらと願っております。

2024年

TAMA音楽フォーラム

日時:6月8日(土)15時開演

場所:スタジオ・コンチェルティーノ(町田市)

演奏:アンサンブル・フモレスケ

曲目:ハイドン:弦楽四重奏曲Op.20-2 ハ長調

ヒンデミット:弦楽三重奏曲第1番 Op.34

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲Op.133 変ロ長調「大フーガ」

ベートーヴェン 後期弦楽四重奏曲

コンサートシリーズ 第3回「涙をたたえて」

【チラシ裏面より】

第3回となる本公演では、作品130・133へと駒を進めます。1825年、作品127と132に続き、作品130の創作が開始されました。当初は、「深刻で重々しい導入」と、大規模なフーガ・フィナーレ、という両端楽章の構想があり、そこに個性際立つ四つの楽章が組み込まれて、六楽章からなる長大かつ急進的な四重奏曲が出現します。しかし、型破りであまりにも難解な「大フーガ」に、同時代の人々は困惑。翌年新しいフィナーレが創られることとなり、宙に浮いた「大フーガ」は、作品133として単独で出版されたのでした。

こうした成立経緯により、終楽章のあり方については様々な議論がなされてきましたが、作品の最終形態がどうあれ、フーガへのとてつもない執念と音楽的希求が、曲全体に波及していることは疑いようがありません。大宇宙に無限に広がる四声のハーモニー、満ち満ちた音のエネルギーを、私たちはいかにして捉え、再構築できるでしょうか。若き日の意欲作で、初めての弦楽四重奏曲(作品18)に向けた強い決意と確かな接近を示す《弦楽三重奏曲》作品9-1(1798年)とともに、人知を超えたベートーヴェンの芸術世界へと、皆さまとご一緒に飛び込んでいけたらと願っております。